利益相反

はじめに

最近のニュース特集では、国内のさまざまな問題が取り上げられていますが、特に少子化、格差年金、空き家、限界集落、物価高などが焦点となっています。これらの問題は相互に関連しており、単独では解決が難しいものです。そのため、包括的な視点で取り組む必要があります。根本的な問題に対処しない限り、解決策が一過性のものになってしまい、結局は問題が再び表面化するという懸念があります。

アメリカ型資本主義

ロシアや中国を権威主義国とし、日本を含めて、アメリカ・カナダ・ヨーロッパなどを民主国家として、対比させる人がいます。この言葉には、価値観が含まれています。公の報道されることで、国民に、アメリカ・カナダ・ヨーロッパなどは正義、ロシアや中国は悪者との認識を生みます。

ダーウィンが提唱した「進化論」ですが、多くの先進国では、8割程度の人が信じています。アメリカでは、現在も約4割が「進化論」を否定しており、さらに一部の州では学校で「進化論」を教えてはいけないことになっています。(私は進化論を信じていますし、日本では、当然のこととして扱っているテレビ番組が多いように思います。)

- 進化論裁判 - Wikipedia

- アメリカにおける「創造論」と「進化論」-最も「進んで」いる国における問題点-|瀬川琢【英語・小論文講師】

- なぜアメリカ人の4割が進化論を否定するのか?~3つの理由を解説~ | ビジネス英語習得の本質

- 19世紀のあたりまえ「ノアの洪水の証拠がある」「全生物は神の創造物だ」…じつは科学が示した真実に、賛成したのも反対したのもキリスト教徒だった(更科 功) | ブルーバックス | 講談社(1/4)

私にはこう言った事は衆愚政治だと思いますが、多数の意見に従うのが民主主義でもあります。

アメリカ型社会における最大の矛盾は利益相反ではないかと思います。ソビエトの崩壊や中国の市場経済への移行など、共産主義の矛盾が露呈し、資本主義がそれを解消したと考えられてきましたが、最近では資本主義自体も行き詰まりつつあると唱える人が多くいます。

フォーブス誌の2024年版の長者番付によれば、10位でも約17兆円(1兆1400億ドル)の資産があり、1位のモネ・ルイビトン経営者ベルナール・アルノーはニュージーランドの21年の国内総生産(GNP)2420.2億ドルに近い、資産を有しています。10位の富豪でさえ、ルクセンブルクのGNPである817.1億ドルを大きく上回っています。ルクセンブルクの人口は約66万人で、一人当たりのGDPは129,810.32ドルです。これは日本の約4倍に相当し、世界一の高さです。一方、戦前のウクライナのGNPは約160.50兆円(約1075億ドル)でした。さらに、パナマ文書などで明らかになったように、超富裕層の中にはタックスヘイブン国の利用や法人の活用、そして親戚間での資産の分散保有などをしている人がいます。

| 位 | 名前 | 国 | 資産額 (兆円) |

| 1 | ベルナール・アルノー | フランス | 34.95 |

| 2 | イーロン・マスク | アメリカ | 29.25 |

| 3 | ジェフ・ベゾス | アメリカ | 29.1 |

| 4 | マーク・ザッカーバーグ | アメリカ | 26.55 |

| 5 | ラリー・エリソン | アメリカ | 21.15 |

| 6 | ウォーレン・バフェット | アメリカ | 19.95 |

| 7 | ビル・ゲイツ | アメリカ | 19.2 |

| 8 | スティーブ・バルマー | アメリカ | 18.15 |

| 9 | ムケシュ・アンバニ | インド | 17.4 |

| 10 | ラリー・ペイジ | アメリカ | 17.1 |

経済格差

以下は、21年の国別のジニ指数です。税引き前ですし、ジニ指数を発表していない国や、発表が遅い国があり、正確ではありませんが、経済格差の参考資料として載せます。

順位 国名 単位:pts

1 南アフリカ 0.62

2 チリ 0.5

3 コスタリカ 0.49

4 ブラジル 0.48

5 メキシコ 0.42

6 トルコ 0.4

7 ブルガリア 0.38

8 米国 0.38

9 リトアニア 0.37

10 イギリス 0.35

11 ラトビア 0.34

12 イスラエル 0.34

13 日本 0.33

14 韓国 0.33

15 イタリア 0.33

16 エストニア 0.32

17 スイス 0.32

17 スペイン 0.32

17 ニュージーランド 0.32

20 オーストラリア 0.32

21 ロシア 0.32

21 ルーマニア 0.32

23 ポルトガル 0.31

24 ギリシャ 0.31

25 ドイツ 0.3

26 フランス 0.3

27 オランダ 0.3

28 カナダ 0.29

29 アイルランド 0.29

30 クロアチア 0.29

31 スウェーデン 0.29

32 ノルウェー 0.29

33 ルクセンブルク 0.28

34 オーストリア 0.28

35 ハンガリー 0.28

36 フィンランド 0.27

37 デンマーク 0.27

38 ポーランド 0.26

39 ベルギー 0.26

40 チェコ 0.26

41 アイスランド 0.25

42 スロベニア 0.24

43 スロバキア 0.22

経済格差は単なる社会問題だけでなく、資本主義の根本的な矛盾を露呈しています。アメリカ型資本主義は経済格差によって成り立っており、富裕層はさまざまな贅沢品を所有していますが、必需品以外の消費にはあまり関心がありません。一方、庶民は資金不足のため、必需品以外の消費が制限されています。この結果、取引が減少し、経済の循環に支障が出ています。世界の富裕層には、何代にもわたって使いきれないほどの資産を持つ人々が存在し、彼らにとっては資産の量がランキング上の意味しか持たない「お金」長者番付となっています。

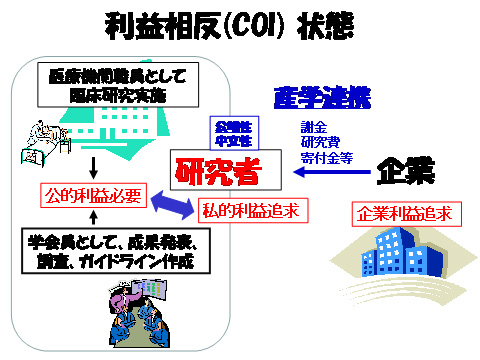

銀行に騙された顧客の報道がありましたが、銀行員と顧客の利益はしばしば対立します。実際、銀行に限らず、どの企業も顧客の利益と企業の利益はしばしば相反します。

この対立を抑えるためには倫理観が必要ですが、ノルマ達成や出世のためにそれが犠牲にされることもあります。

企業は利益を追求するために宣伝していますが、それは決して顧客の利益のためではなく、自社の利益のためです。営業担当者が商品やサービスを提供するのも、その人自身や企業の利益を追求するためです。役員の役割は企業の利益を最大化することにあります。

最近、「自民党とお金」が問題視されています。政治家が選挙においてお金が重要な要素であるのは当然のことです。選挙で当選することは、資金をくれたということです。再選を望む政治家は、多くの有権者の支持を得るために行動します。その結果、ある企業に有利となります。このようなことは単純な理屈です。

乗り越えられるか

企業ではコンプライアンスの講習が行われることがありますが、これは倫理観に基づいています。同様に、職業政治家も倫理観に従って行動することが期待されます。しかし、倫理観は時に犠牲にされることがあり、その側面は問題です。そのため、倫理観を法的に規制する必要があると考えます。規制は緩和すべきではありません。

規制には理由があります。弱者を保護するためや、資金の流れを透明化するためなどが挙げられます。

さいごに

日本では、経済的な理由により、独身でいる人や子供を持たない人が増えています。また、環境ホルモンの影響も指摘されています。また、多くの空き家が存在するにもかかわらず、宅地造成のために山が削られています。

営利企業は利益を追求するために存在し、株式会社を含む法人のほとんどが営利企業です。営利企業は利益を上げることが使命です。利益を追求するためには、法律の枠内で行動する必要があります。多くの法律は、倫理や社会的な価値観に基づいています。規制緩和の結果、多くの法改正が行われましたが、その際にもセーフティネットを確保する必要があります。私たちは、そのセーフティネで有効であるかを監視しなくてはいけません。