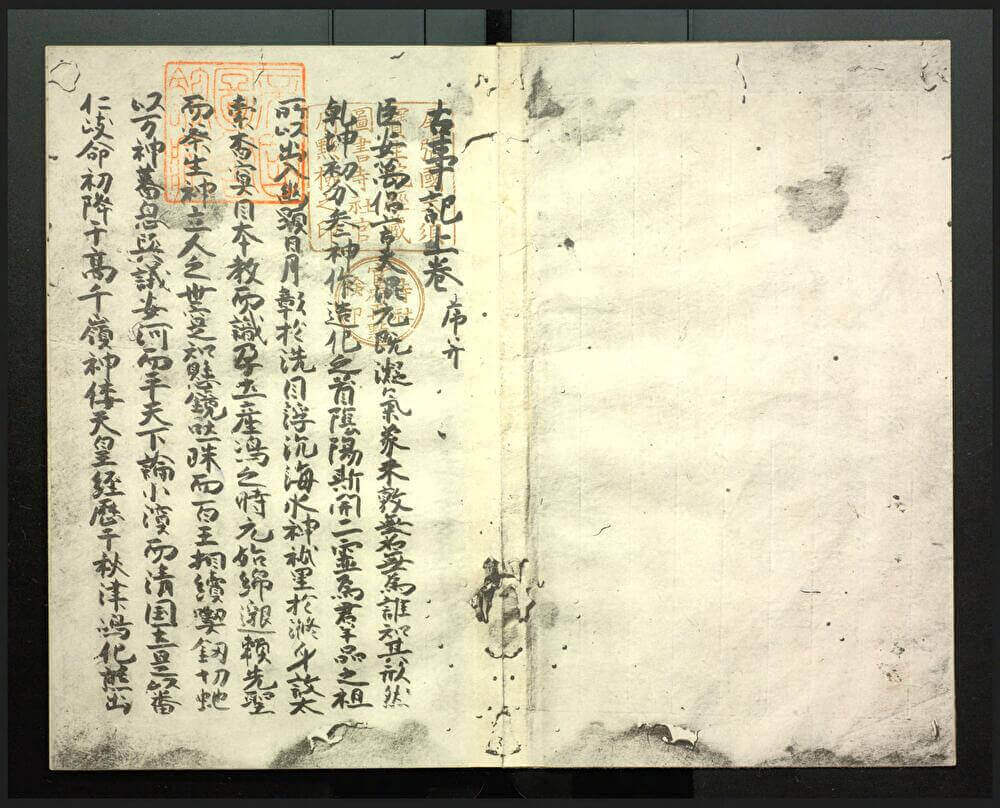

『古事記』という名称は、「古い事を記したもの」という意味を持ちます。日本最古の歴史書とされ、712年(和銅5年)に太安万侶(おおのやすまろ)によって編纂されました。この書物は、天武天皇の命令により、稗田阿礼(ひえだのあれ)が暗誦していた伝承を文字に記録したものです。神話や伝承、そして大和朝廷の成立過程が記されており、日本文化や歴史を理解する上で欠かせない基盤となっています。

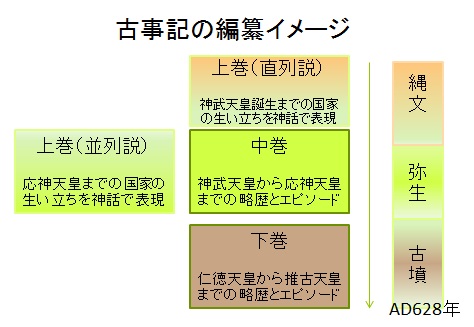

『古事記』は上巻・中巻・下巻の三部構成で、神話と歴史が交差する形で展開されています。その成立は、仏教が伝来した6世紀から約170年後の8世紀初頭にあたり、経典を通じて漢字が普及した時代の産物でもあります。それまで口伝えで継承されてきた伝承が、初めて文字に記録され、記憶の曖昧さを補う役割を果たしました。この頃、大和言葉を漢字で表現する方法が確立し、文字文化が飛躍的に発展したと考えられています。

編纂の背景には、白村江の戦いに敗れた後、多くの百済人が日本に逃れてきた影響や、国家体制の整備が進んでいたことが挙げられます。また、唐の脅威に対抗しつつ国内の結束を図る必要があったため、大和朝廷が自らの正統性と権威を示す意図もあったと推測されます。

『古事記』には当時の人々の世界観や価値観が色濃く反映されており、それらは現代とは大きく異なるものです。そこには、日本古来の思想や文化が表現されており、後世に伝えるべき重要な遺産となっています。

「神」とは:先祖崇拝と文化

古代の日本において「神(カミ)」という概念は、自然信仰や精霊崇拝と共に、先祖や共同体の守護者を指すことが多かったと考えられます。現代のような唯一神や絶対的な神ではなく、「神=先祖」であり、「神=自然の力」でもあったわけです。

- 天津神:天上の神々。これを中国的な「天」という高位のイメージと結びつけることで、渡来文化との共鳴も見られます。

- 国津神:地上に住まう神々、つまり縄文時代から日本列島にいた在地の人々や自然に対する畏怖を示します。

この「天津神」と「国津神」の対立は、弥生時代以降の渡来人と先住民との関係を象徴しているとも言われています。

中国(唐・魏)との関係

『古事記』の成立には、中国との政治的・文化的交流が深く関係しています。中国大陸には、漢字文化、律令制、そして国家としての統治システムが存在しました。日本は、それを輸入しながら、自国の正統性を示す必要がありました。

-

倭人の権威付け

日本列島は当時、蔑称であった「倭」呼ばれ、中国から「夷(東の異民族)」と見なされる存在でした。それゆえに、自らの王朝(天皇制)を正統化し、国内外に示す必要があり、神話や歴史書を作りました。

『古事記』は、天皇家が天津神の末裔であることを強調し、国家の統治権を神聖化することで、中国文明と対等の王朝であることを示そうとしました。

-

古事記の編纂意義

漢字を用いながらも、言語は日本独自のもの(大和言葉)を反映している点に意味があります。これは単なる模倣ではなく、「日本」という独自のアイデンティティを確立しようとした動きです。

内容と政治的意図

『古事記』は大きく三部構成になっています。

これらの物語の中で重要なのは、「天皇の系譜」が神々(天津神)と繋がっていることを示し、天皇の統治は神話的な正当性を持つと主張している点です。政治的な正当化と歴史の体系化が同時に行われたとも言えます。

『古事記』の構成

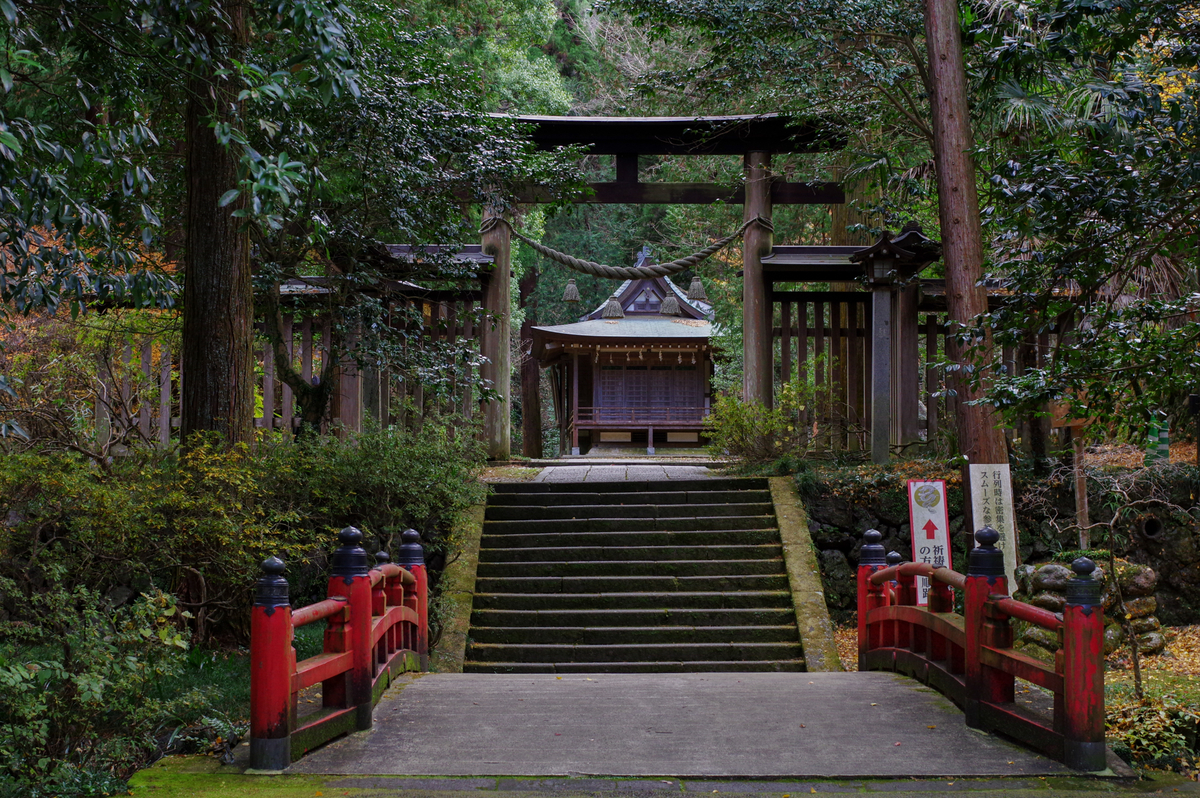

古事記が作られる前は記憶に頼り、何代にもわたって伝えられので、内容も徐々に変わっていったでしょう。また、それまでは公的な文字がなかったと思います。多くの神が登場し、天津神と国津神に分けられます。亡くなった人を神とする例は沢山あり、徳川家康が大権現として日光東照宮に、豊臣秀吉が名古屋豊国神社に祭られています。そのほかにも日本ではなくなった人を神とした例は、多数あります。現代の神は天の上と思いますが、神を今は生存していない人(先祖)たちと考えれば、日本の神話が持つ多層的な意味が見えてきます。「古事記」に描かれる神々は抽象的な存在ではなく、人間社会や自然、文化と密接に結びついており、その根底には先祖崇拝があったと考えられます。

『古事記』の内容

- 上巻 - 神々の誕生と神話世界

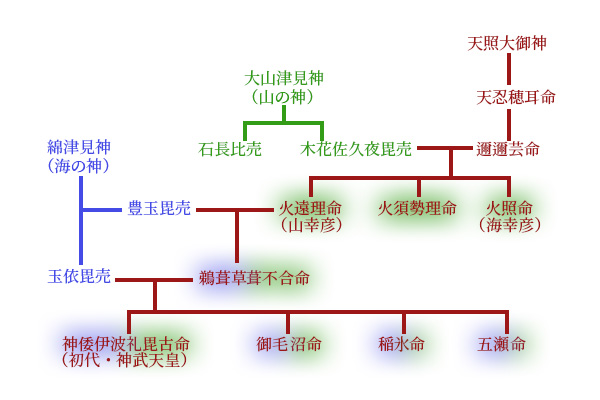

上巻では、天地開闢(てんちかいびゃく)から始まり、イザナギとイザナミの神話が描かれます。この神話では、国産み(島々の創造)や神産み(神々の誕生)、またイザナミの死後の黄泉の国(死者の世界)へ向かうエピソードが語られます。特にイザナギが黄泉の国から帰還し、禊(みそぎ)を行ってアマテラスやツクヨミ、スサノオなどの主要な神々が誕生する場面は、後の天皇家の正統性に繋がる重要な部分です。

- 中巻 - 神々の時代から人間の統治へ

中巻では、スサノオの冒険や出雲神話が中心となり、国譲りやオオクニヌシの活躍が描かれます。特に、オオクニヌシがアマテラスの子孫に国を譲ることで、大和朝廷の成立が進みます。この部分は、神話から人間の世界へと移行し、天皇の祖先が支配を始める正統性を語っています。

- 下巻 - 天皇家の系譜と歴史

下巻では、初代天皇の神武天皇から第33代推古天皇までの天皇家の歴史が語られます。特に、神武天皇の東征とヤマトの統一、そして歴代天皇の治世における出来事が描かれます。ここでは、史実性よりも天皇家の神話的な由来が強調され、天皇制を支える文化的基盤を提供しています。

『古事記』の重要性と意義

『古事記』は単なる歴史書ではなく、神話、宗教、政治の要素が融合した特異な文献です。その意義は以下のような点にあります:

特に、『古事記』に描かれる神話には、渡来系文化と在来文化の融合や対立が暗示されており、現代日本の多層的な文化背景を理解する手がかりにもなります。

イザナギ・イザナミ神話

イザナギとイザナミの神話は、死生観が変わったことを象徴する重要な物語です。イザナミが死後、黄泉の国に向かい、イザナギが追っていく場面では、死と生の境界が強調されています。特に、黄泉の国に封印された黄泉比良坂(よもつひらさか)は、死者と生者の世界が完全に分かれたことを示しており、古代人が「死」をどのように認識し、扱ったのかを理解する手がかりを提供します。

また、イザナギの禊(みそぎ)は、死の穢れを祓い、新たな生命を象徴する行為であり、死と再生の連続的なプロセスを暗示しています。

風葬が一般的であったが先住民(縄文人たち)に衛生概念を持ち込むことで、先進性を強調し、文化が変わったと宣言をしたのだと思います。

海幸彦・山幸彦

「海幸彦・山幸彦」神話には、稲作の伝来を象徴する要素が含まれていると考えられます。この神話では、海を象徴する海幸彦と山を象徴する山幸彦が登場し、道具を交換することから物語が展開します。海幸彦と山幸彦はそれぞれ漁業と狩猟を代表する存在であり、この対立と融合が、稲作を中心とした農耕文化の発展と関連しています。

特に、山幸彦が海神の助けを得て勝利し、地上での支配権を得るという展開は、稲作文化が海を通じて伝来し、漁撈文化を取り込んで発展したことを象徴している可能性があります。

まとめ

『古事記』は、日本人のルーツを知るための重要な鍵です。その神話や歴史は、私たちのアイデンティティや文化的背景を理解する上で欠かせないものです。この書物を通じて、日本の古代文化や思想に触れ、死生観の変化や稲作文化の伝来といった重要なテーマに触れることで、日本の歴史と文化の深さをより理解することができます。

「古事記」の解釈の多くに。現代感覚が入っているように思います。先入観に捉われない解釈がのぞまれます。